Informazioni

Questo sito vuole ricordare l’attività di Italo Mataloni. Troverete una galleria di immagini di alcune tra le sue opere rimaste, e delle recensioni a lui dedicate.

Contatti

Marcello Venturoli

Dal catalogo Galleria d’arte “Il Salotto”

Verona (1974)

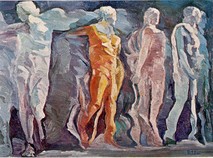

Sembrerebbe quasi una contraddizione in termini per un artista d’oggi l’appartenenza tout court all’area impressionista ed essere insieme un patito del rudere, anzi del frammento del bassorilievo e questo fare personaggio di una vicenda di natura. Ma non per Mataloni, impressionista convinto, anzi incorreggibile, capace magari di dare al marmo la trepidazione di una carne, di far paesaggio di una folla di senatori, di far coesistere plein air e reperto di scavo, nell’architettura di notazioni sensibile, nel bell’impasto.

Piace e persuade di Italo Mataloni la misura fra due culture che non hanno certo operato all’unisono, quelli dei Maestri francesi del secolo Ottocento e quella del nostro Novecento: è vero che nei Maestri Novecentisti i valori “astratti” o “metafisici” scesero a patti con quelli della “natura” e che, l’ultimo Sironi, per esempio, collocò in scomparti archeologia e natura; e un tipo di “impressionismo archeologico” fece anche Campigli con le sue donnine, metà arcaiche e metà parigine. Ciò vuol dire che i conti con l’impressionismo non si chiudono mai del tutto, nella nostra epoca, per quanto più lo si è voluto escludere in precedenza (si pensi ai furori della “Scuola di Parigi” nei primi tre lustri del nostro secolo) tanto più ritorna a tentare e a bilanciare certe carenze, sacrifici, allergie e schemi.

Ma il caso del nostro pittore è assai meno drammatico: si può dire che all’interno della sua stessa disponibilità impressionistica nasca l’amore per la storia antica, per il mondo greco-romano, così come i bassorilievi delle colonne o i frammenti delle are in Roma e in altre città Italiane gli hanno dettato nelle sue “passeggiate”.

Egli, invece di camminare lungo la Senna, gironzola come un novello Gregorovious tra un frammento e l’altro del nostro remoto passato, ne inventaria le “presenze” attualizzandolo col plein air: un margine, come si può arguire, di abbandono e di evocazione in cui non entra la nostalgia, non il complesso del postero; se mai, una sorta di ritorno alla vita e al costume di “un tempo”, che è, insieme, una proposta di partecipazione degli antichi al costume di oggi.

Si veda ad esempio come l’artista proceda nei suoi inventari di folle di pietra o di marmo, a cominciare da quei quadri dove il pretesto è lasciato quasi al suo ruolo di natura morta, di oggetto nel paesaggio (ma si vedrà che il ruolo si complica inevitabilmente, non c’è mai in questa mostra un pretesto archeologico senza una sua soluzione pittorica).

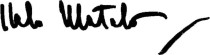

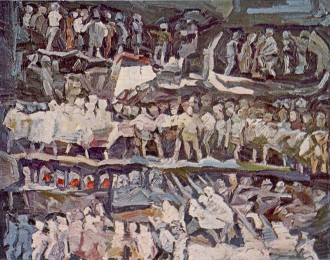

Mi riferisco ai quadri dal titolo “Frammento di una fuga” (i due eroi scavati nel marmo come dentro un’atmosfera ventosa, sono riscaldati nelle guance; e quei visi di tensione fanno già i conti con l’aria aperta, sono dentro un vento “fisico” niente affatto simulacri del tempo), “Scena a due piani” e “Dalla colonna Traiana”, dove è evidente la ricognizione di comparse di marmo per una recita.

L’invenzione sta nel concepire queste masse “utili” ad agire dentro un mondo di sensazioni, restituite ad una seconda vita dal pittore con la complicità impressionistica. Luci e cromia freschissime, masse tenute nella sintesi giusta, per cui non c’è punto che sbilanci nella fitta assemblea.

Si veda “Frammento” (che pare il riflesso tattile del pensiero pittorico di Mataloni, l’insegna del suo fare artistico: le sculture in piena luce; è la luce impressionista che le scopre, e il passaggio dall’archeologia alla vita avviene felicemente e senza drammi).

Ma questa animazione della scultura antica per essere “vista” in un’altra ribalta (fuori del museo e fuori dell’originaria destinazione), questa “seconda vita” di personaggi per virtù impressionista, assume varie cadenze e soluzioni nell’arte del nostro pittore. Vi sono momenti in cui l’artista muove la scena “antica” evidenziandone a tutta cromia un particolare, quasi che in quel punto il bassorilievo si stesse svolgendo una metamorfosi dalla pietra alla carne.

I grigi e i verdini di Mataloni diventano rosati, un pallido corallo trascorre sulle figure.

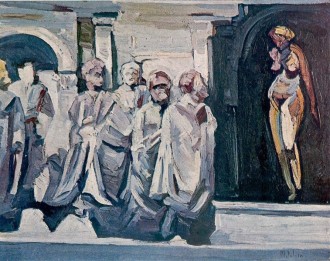

Appunto, “La carne del marmo”, lo dice anche il titolo di uno dei suoi quadri più tipici della serie: dove senatori togati spartiscono il loro spazio con un personaggio, sulla cui pelle il sole risplende con tutti i gialli e rosso, perfino, della “scuola romana”.

E’ singolare il quadro perché si assiste in esso ad una più tesa differenza tra antico ed attuale, anzi fra archeologia ed attimo fuggente: da una parte molte figure “scolpite” e ridipinte in quei grigi e verdini e biacche del Mataloni paesista di folle romane, dall’altra, stretto fra le figure di marmo, questo esplodente fratello-postero, dipinto “come un vivo”. Perché? E’ l’unico valido del gruppo, oppure è una inammissibile eccezione, che sottolinea l’immutabilità del gruppo, di questo clan della immortalità?

Mi pare che i due termini del discorso, perché il discorso funzioni, debbano essere operanti entrambi, e cioè: mentre esiste una scena che fu e oggi vive nell’incidenza di un’altra cultura, quella appunto dell’ “attimo fuggente”, esiste una figura che prende più di tutte spicco e coloritura dalla luce di oggi e sta nel gruppo: la carne nel marmo si può chiamare anche la parola dei padri che serve ai nipoti, la tradizione che si adopera non come un vecchio utensile dell’epoca arcaica ma come uno strumento valido anche oggi per conoscersi nella nostra pianta umana.

Il medesimo discorso va fatto per “Frammento con ritratto”, azzeccato anche nel titolo, nella messa in luce dei due termini del discorso, l’oggetto trovato nella passeggiata turistica e l’oggetto che trova la luce impressionista e si riscalda e si colora proprio come un ritratto. Infatti la policromia del secondo viso a sinistra sta benissimo in quel punto, perché maturata da quel magma di cose-figure-personaggi, da quella emulsione ricca, stratificata di grigi perla da una parte e di carnicini dall’altra, i due termini del discorso, dicevo, del marmo e della carne; con quel verde di natura che ora presiede, ora circola sotto; è un ritratto che, data la collocazione, in parte ammicca arrogante, in parte si nasconde consapevole della sua “diversità”.

Ma la dialettica fra antico e attuale, fra sogno classico e mondo impressionista non è tutta qui, per Mataloni: vi sono testimoni dell’oggi, bastian contrari, intrusi, o come si voglia chiamarli, dentro le sue composizioni ruderali che si presentano con un piglio più estroso. La solennità dell’assemblea di pietra (ma s’è visto che pietra non resta mai!) è rotta da una più evidente diavoleria.

Si veda per esempio “Arlecchino alle Terme”. Siamo anche qui nella quasi monocromia della scena fra grigi perla e bianchi d’argento; ma l’elemento che fa scandalo è una specie d’arlecchino cubista; ecco, se le altre figure han subito l’artificio dello scalpello, questa ha subito l’artificio dei manichini; insomma qui non c’è un inserimento dentro il mondo antico di una figura vivente, e l’attualizzazione di una figura antica per il sorriso della luce; qui le due vite, archeologia e pittura, si bilanciano, direi che sia una storia di presenze, rappresentate attraverso due momenti diversi dell’arte.

E come non citare “Robot sul triclinio”, “Accademia”, “Medea e il passero”? Nel primo dei tre lavori, tra i più originali della mostra, sembra che il robot si sia inserito, seduto a braccia conserte, perché il fruitore lo veda e si indispettisca perché ha occupato il posto dell’antico commensale; con la testa quadra color marrone, il suo corpo di schegge colorate. Ma se ne accorgerà davvero il fruitore, oppure il robot si sarà così bene nascosto, nell’immobilità della sua recita da antico, da essere anche lui un ombra del passato? Questo è il fascino delle assemblee di marmo di Mataloni visitate da strane creature, con un sorriso di intesa alla natura, quasi simboli del mondo esterno, dell’oggi che incombe. Ah, quel “semaforo della battaglia”, come ci porta in medias res dentro l’arte intelligente ed equilibrata del pittore marchigiano! Più che di un “semaforo” si tratta di uno schema astratto geometrico, collocato da una parte del quadro quasi per non disturbare; eppure l’occhio del fruitore, accarezzato dal fluire delle larghe pennellate sui cavalli e sui soldati, sugli elmi e sugli scudi, va a finire lì e si ferma ad interrogare quelle campiture astratte che nacquero dalla lezione impressionista (per esempio Villon, Magnelli).

In “Medea e il passero” l’uccello sta, mezzo di pietra e mezzo verdone, in basso in primo piano, da testimone e da invitato, da intruso e da protagonista.

Recitino pure per secoli la loro tragedia di marmo, queste figure non saranno mai solo di marmo per questa presenza e questa presenza non sarà mai soltanto ornitologica!

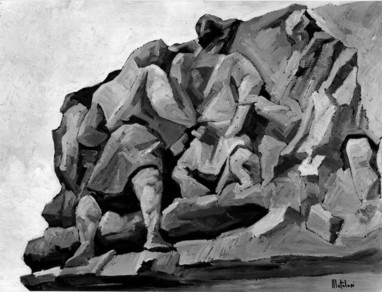

“Termopili”: questo crollo di eroi, questo trofeo azzurro di lastre e di basamenti, di scudi e di dignitari, di arcigni generali, tutti parenti di Farinata, come un promontorio di cadute speranze sul mare.

Marcello Venturoli